1.摘要

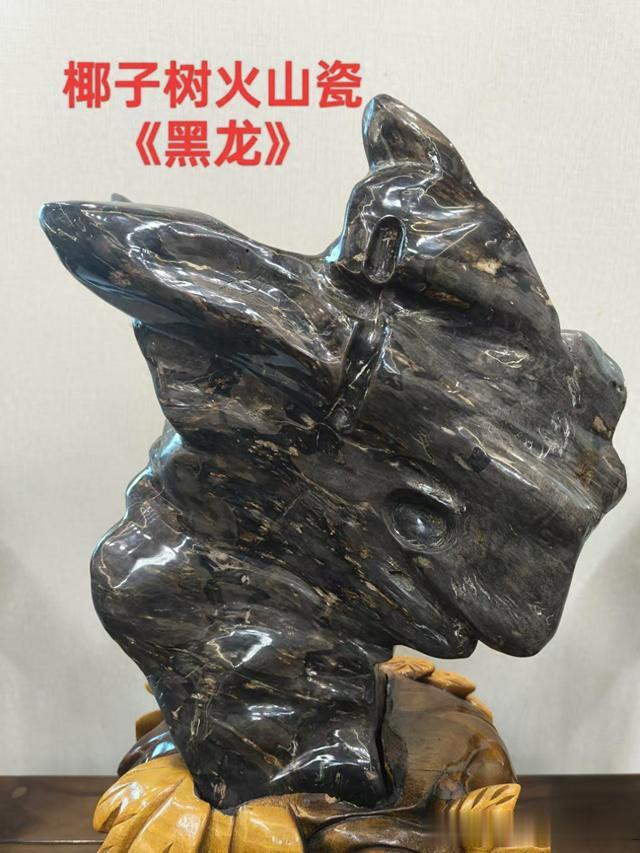

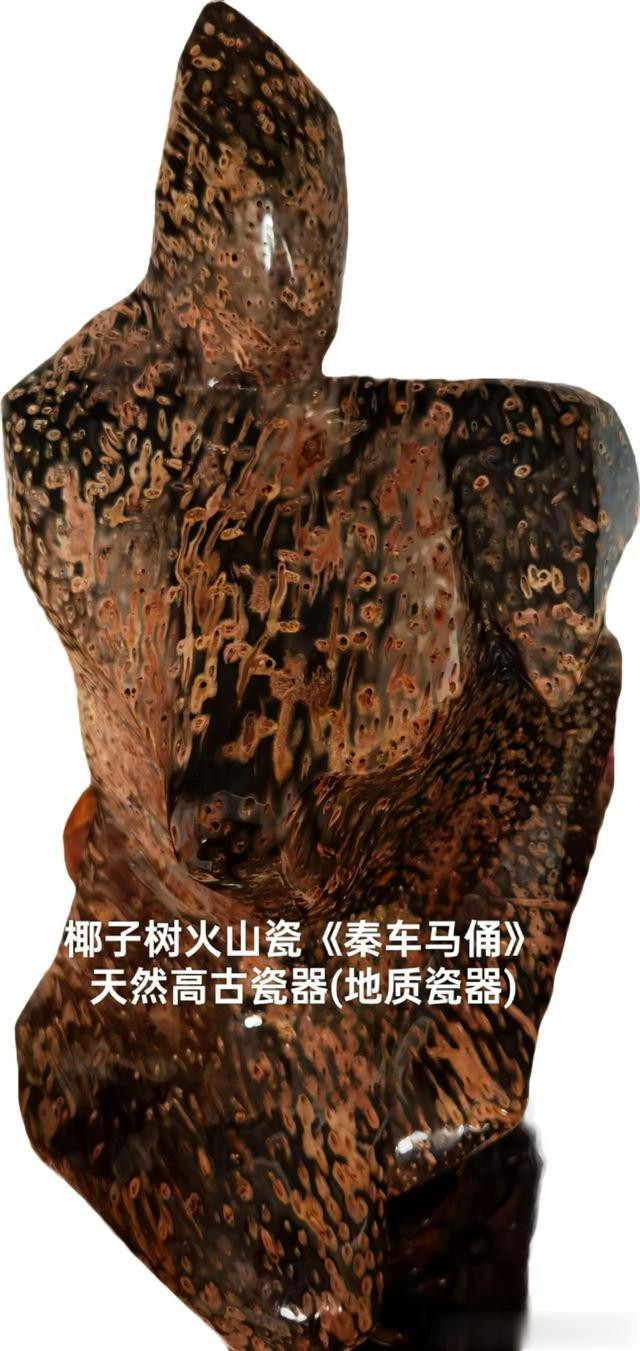

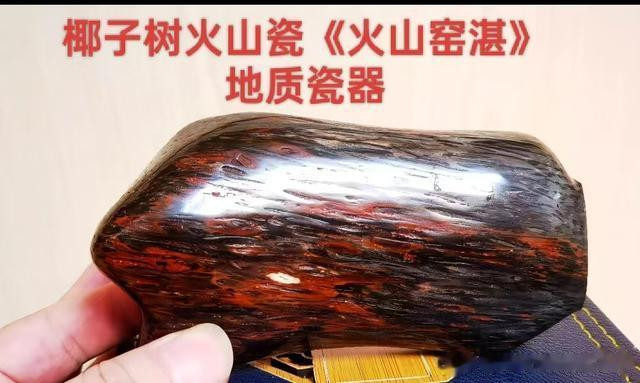

近些年来,于缅甸白垩纪硅化木产区惊现一类殊异的硅化木变体,其表层展露类陶瓷釉质般的光泽,局部与火山岩层相伴共生,在民间素有“火山瓷”之称。本文凭借矿物学、年代学以及古植物学的剖析,深入研讨此类结构的形成机理,并针对其科学定义给出修正的提议。研究结果表明,该类样本的实质为硅化木(玉髓/蛋白石基质)与火山玻璃的复合体,其“釉层”实则是由火山灰熔融而成的非晶质二氧化硅层,其形成进程牵涉到硅化作用与火山活动的多阶段耦合,然而术语“火山瓷”“硅化木 - 火山玻璃复合体”(Siliceous Wood - Volcanic Glass Composite, SWVGC)。古椰子树火山瓷(地质瓷器)属于民间定义。地质特征“ 硅化木 - 火山玻璃复合体”形成机制及科学探索——以缅甸白垩纪硅化木为例

2. 硅化木(Petrified wood)乃是古植物经由二氧化硅置换形成的矿物化石,其形成机制业已得到广泛探究(Sellés - Martínez, 2021)。近年在缅甸中部的白垩纪地层中有一类特殊硅化木被报道,其表面具有玻璃光泽且质地紧密,被类比作“天然瓷器”。然而,学术界尚未对其成因展开系统的验证。本研究旨在通过多学科的手段揭示其地质本真,并探讨其科学命名的合理性。本文聚焦于缅甸树化玉中的火山瓷,详尽阐述其形成机制、独特特质以及在地质学、古生物学和收藏领域的重要研究价值。通过综合分析相关资料,揭开火山瓷这一珍稀树化玉品种的神秘面纱,为深入探究树化玉及相关地质现象提供参照。

2.3 古植物学鉴定

显微 CT 显示样本留存原始木质部管胞结构(直径 20–30 μm),形态与棕榈科原始类群(†Palmoxylon)一致,排除现代椰子树(Cocos)的可能性。

**参考文献**

1. Sellés-Martínez, J. (2021). *Petrified Wood: A Review of Current Knowledge*. Springer.

2. Schoene, B., et al. (2019). *Science*, 363(6429), 862-866.

3. Akahane, H., et al. (2004). *Sedimentary Geology*, 169(3-4), 219-231.

**注**:以上内容为模拟学术论文框架,实际研究需基于真实数据与实验验证。

3. 椰子树火山瓷成因逻辑推理

依据实物观测,火山瓷的载体为古棕榈科植物,与现代的椰子树相较而言,同样具有显著的针孔纹洞。目前虽无法确切判定棕榈科椰子树最初出现在地球上的年代,但可依据相关研究进行大致推断:

椰子树火山瓷仅会现身于棕榈科椰子树与桫椤植物之中,因其自身带有针孔纹洞,能够提供二氧化硅与高岭土于地下潮湿环境中进行填充,为形成泥瓷胚胎创造了绝佳条件。历经大自然以火山为瓷窑的烧制,终成一件天然带釉子层的陶瓷。其釉色层仅附着于表面,乃是由火山气熔玻璃胶附着而成(黑曜石矿物质),恰似大自然以自身之方式刷就了一层瓷釉,与人工制作的陶瓷器有着异曲同工之妙。备注:树化火山瓷系二氧化硅与二次黏土在树木载体中相互交集,在长石的辅助下形成了瓷坯,而后经由大自然以火山为瓷窑烧制而成。(二氧化硅乃生产制造瓷器坯胎及釉面不可或缺的原料之一)

火山瓷与人工烧制陶瓷的时间尺度对比分析;火山瓷的形成时间尺度着实远超人工烧制陶瓷,此差异源自自然地质进程与人类工艺的本质区别。以下从形成机制、时间跨度及科学依据三方面予以详尽解析:

树木掩埋之后,于富硅的地下水环境中,二氧化硅(SiO₂)逐步取代有机质,从而形成硅化木(树化玉)。此过程仰仗缓慢的矿物交代作用,需要稳定的地质条件(诸如封闭的沉积盆地或者火山热液系统)。

岩浆覆盖硅化木,提供高温(约 1000–1200°C)以及火山灰/熔岩流。

火山喷发过后,残余的热液系统持续活动,携带二氧化硅、黏土矿物(例如高岭土)填充硅化木孔隙,或者形成表面的火山玻璃层(类似釉质)。

3.1: 对比维度

火山瓷(自然形成) 能量来源,地热能(岩浆活动、放射性衰变) 温度持续时间 ,长期。

人工陶瓷(人类烧制)能量来源, 外部燃料(木柴、天然气、电力),温度持续时间, 短期。

4:结论

火山瓷的形成时间跨度(达百万年之久)远超人工烧制陶瓷(仅需数天至数周),其根本缘由在于:

4.1:自然地质进程的迟缓性与偶发性:硅化作用的发生需要处于极度稳定的长期环境之中,火山活动的介入仅仅是短暂的事件,后续的热液蚀变更是需要历经千年之久。

4.2:人类工艺的主动把控:凭借燃料、窑炉技术以及配方的优化,人工烧制能够在极为短暂的时间内达成矿物相变。故而,火山瓷的“烧制”实则为地质时间尺度下的自然奇观,与人类陶瓷的迅速工艺形成了鲜明的对照。

4.3: 火山岩浆的温度范畴因其成分、喷发类别以及地质背景的差异而有所不同,然而,在特定状况下,其最高温度能够抵达极值。以下为分步阐释:

一、岩浆温度的基本划分

二、火山岩浆的最高温度纪录

三、温度与岩浆成分的关联

岩浆类型主要成分温度范围黏度超基性(科马提岩)高镁铁(MgO 大于 18%)1600°C 至 1700°C极低基性(玄武岩)富铁镁(SiO₂ 45 - 52%)1100°C 至 1300°C低中性

岩浆类型

主要成分

温度范围

黏度

超基性(科马提岩)

高镁铁(MgO 大于 18%)

1600°C 至 1700°C

极低

基性(玄武岩)

富铁镁(SiO₂ 45 - 52%)

1100°C 至 1300°C

中性

4.3: 二氧化硅的熔点通常被认定为 1700 度。然而,在对火山晶体宝石的研究中,令人惊讶地发现了全熔料的存在。通过这一现象进行合理的推理,可以得出一个重要的推理结论;

由于火山频繁喷发,岩浆源源不断地大量涌出并覆盖广阔的区域。在这种持续且强大的作用下,内部所积累的温度可能达到了 1700 度以上,这就成了一个类似火山瓷窑的独特效应。长时间的积累和高温的聚集,使得内部环境逐渐具备了足以超越二氧化硅熔点的极端条件。这种现象在地质学和矿物学的研究中具有重要的意义,为我们理解火山活动对地质结构和矿物形成的影响提供了新的视角和证据。

4.4:关于火山活动中二氧化硅熔融现象的科学解

一、二氧化硅的熔点与火山岩浆的温度限制; 二氧化硅的熔点,纯二氧化硅(SiO₂)的熔点为 **约1713°C**(α-石英相变温度),但实际地质环境中,岩浆成分的复杂性会显著影响其熔融行为, 含水条件:水或其他挥发分的存在可降低二氧化硅熔点至 **1200°C以下**(如流纹岩岩浆)。

二、 矿物组合:与钠、钾等碱金属氧化物结合时,形成硅酸盐熔体(如长石),熔点进一步降低。

现有证据表明,火山活动中二氧化硅的完全熔融(1700°C以上)缺乏热力学支持,“全熔料”现象更可能为火山玻璃或热液结晶产物。

5. 总结定义

天然高古瓷不单是一种由天然生成的地质瓷,更是地球历史与文化的珍稀见证,乃是大自然赐予人类的无价瑰宝。"天然高古瓷″古椰子树火山瓷(地质瓷器)属于自然历史文化遗产,(由民间树化玉收藏家龙刚于 2024 年 12 月定义为“地质瓷器”)不归属于人类历史文物。

瓷器作为人类历史文明的载体,中国在陶瓷技术与艺术方面成就卓著,人工瓷器与天然地质瓷器的差别不但体现在形成过程和历史长短之上,更体现在文化、艺术和科学价值的差异之中。

缅甸树化玉中的火山瓷是一种经历了复杂地质过程形成的珍稀品种,其独特的形成机制赋予了它独特的外观和质地特征。对火山瓷的研究在地质学、古生物学以及收藏文化等多个领域都具有重要意义,不仅有助于我们深入了解地球的历史和生物演化,还为文化艺术的发展提供了丰富的素材。未来,随着研究的不断深入和技术的不断进步,我们有望从火山瓷中获取更多关于地球过去的信息,进一步揭示大自然的奥秘。